2023年のクリスマス翌日、朝日新聞に大きく掲載された広告が話題を呼んだ。内容は、サンタクロースが「Sorry Xmas!」の謝罪を掲げ、クリスマスにプレゼントを届けられなくなるかもしれないことを示唆するものだった。

仕掛け人は「日本物流団体連合会」。時間外労働規制の適用が間近に迫るなか、「物流の2024年問題」を改めて一般消費者に知らしめたのだ。

時を同じくして、2024年4月には、建設業でも時間外労働規制が適用された。それから1年が経過した今。「現場での働き方が大きく変わった」という人もいれば、「イマイチ実感できていない」という人もいるかもしれない。

今回は、1年経った今、改めて建設業の2024年問題を考える。問題の内容について振り返ったうえで、業界の変化や課題、具体的な取り組み事例を見ていこう。

1. 改めて、「2024年問題」とは

2024年問題とは、2024年4月に、働き方改革における時間外労働の上限規制が適用されることによって引き起こされるさまざまな問題のこと。

2019年4月(※中小企業は2020年4月)から、働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が適用されている。しかし、以下の業界に関しては、業界が抱える課題が根深いことから、5年の猶予期間が設けられていた。

・建設業

・トラック/バス/タクシードライバー

・医師

・鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業

2024年3月末に猶予期間が終了し、これまでは免除されていた業界でも働き方改革が本格的にスタートした。一見良いことのように思えるが、長時間労働によって成り立っていた業界ではひずみが生じてしまう。これが、2024年問題だ。

1-1. 建設業への影響は?

2024年4月以降、建設業においても時間外労働は「原則月45時間以内、年360時間以内」となる。特別な事情がある場合は別の規定があるが、ない限りはこれを超えてはいけない(※災害関連事業にも例外がある)。

さらに、2023年4月1日からの「割増賃金率の引上げ」も2024年問題と大きく絡んでいる。時間外労働が月60時間を超える場合、中小企業であっても割増賃金率が50%にアップした。

違反した場合は、労働基準法によって罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科せられる。

業界問わず、働き方改革の足並みをそろえることになるわけだが、人手不足が深刻な建設業では対策が追いついていない。

人手不足のなか“業務時間だけ”を抑制することで、工期は間違いなく延びていく。場合によっては、一人当たりの実質的業務負担が増加する可能性があり、離職につながることも。

割増賃金率がアップすることで、とくに中小企業にとっては、経営悪化のリスクも大きくなる。月給契約ではない人材も多い建設業では、時間外労働規制により現場の閉所が増えることで、生活が立ち行かなくなる人もいるかもしれない。

2. 建設業が抱える課題|なぜ5年間猶予されていたのか?

2019年から時間外労働が規制されてきた業界がある一方で、なぜ、建設業には5年間の猶予があったのか。それは、業界が抱える課題が多く、解決に時間がかかると判断されたからだ。

以下では、建設業が抱える主な課題について、ひとつずつ見ていこう。

2-1. 長時間労働の常態化

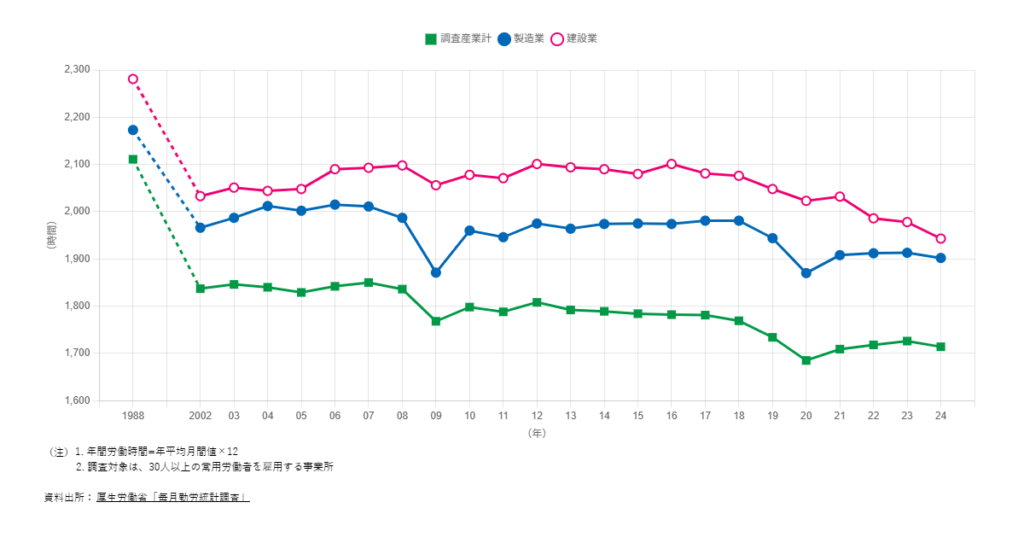

建設業は、タイトな工期設定や人手不足などのさまざまな要因によって、長時間労働に陥りがち。時間外労働の上限規制適用以前は、残業をすることで、無理に工期を間に合わせるなんてこともザラだった。働き方改革の影響もあり、近年は少しずつ解消されつつあるが、他業界に比べると、労働時間、出勤日数ともに多い傾向にある。

2024年の産業別労働時間を見ると、建設業は年間1943時間。さまざまな産業から算出した基準値(調査産業計)が1714時間なので、他産業より229時間も長い。年間出勤日数に関しては、調査産業計が212日なのに対し、建設業は238日という結果だった。(※)

調査対象が限られるため、このデータがすべてとは言えないが、他産業と比較すると、建設業は依然として労働時間が長いのが現状だ。

※ 4.建設労働|建設業デジタルハンドブック

https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html#link09

2-2. 人手不足の深刻化

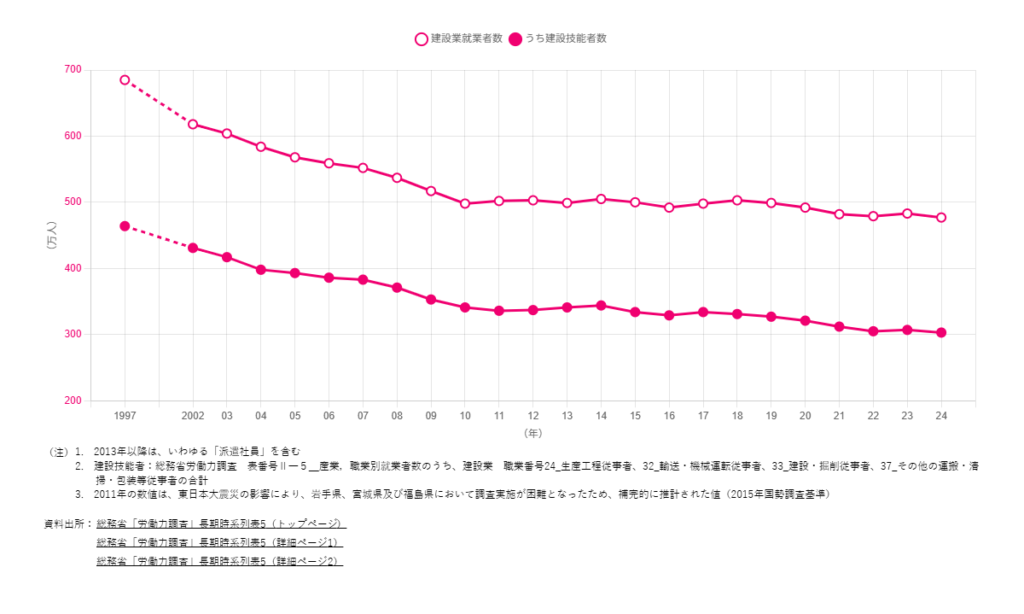

建設業が抱える最重要課題が、人手不足の深刻化だろう。少子高齢化により、全業界で懸念されている問題だが、建設業では以下の理由により、さらに深刻だ。

・3Kのイメージ定着による若者離れ

・現場の急速な高齢化(現役世代の引退)

2020年の建設業者数は、ピーク時の1999年から約21%減少。建設業就業者数は、ピーク時の1997年から約29%減少している。また、建設技能者の約4分の1が60歳以上であり、10年後には、多くの技能者が現場を引退することが見込まれる。建設業の人手不足は、かねてから言われてきているが、今後さらに加速することは明白だ。(※)

一方、近年は、再開発大型建築工事やインフラ整備などの建設需要が旺盛。人手不足の逆風が強く吹き付け、需要に供給が追いついていない。

※ 最近の建設業を巡る状況について P4〜|国土交通省

https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html#link09

2-3. 業界慣行の特殊性・複雑性

長時間労働や人手不足に加えて、業界慣行の特殊性も状況を難しくしている。

建設業界は、もろに天候の影響を受ける。悪天候による遅延を、長時間労働でカバーしてきた側面が否めない。

また、建設業者数は減少の一途を辿っているとは言え、全国に約47万社が存在する。大手ゼネコン、地方ゼネコン、専門工事業者、協力業者など、規模は実にさまざまだ。ひとつの現場に複数社が関わるうえに、元請け、一次請け、二次請け、部分請け……といった具合に多重請負構造になっている。この複雑さがプロジェクトの見通しを難しくしている。タイトな工期設定、長時間労働の悪循環につながりやすい。

3. 今、建設業に求められていること

では建設業は、2024年問題を機に、どう変わっていくべきなのか。

喫緊の課題としてよく挙げられるのは、若年入職者の確保と育成だ。しかし、若者を確保するためには、“魅力的な建設業”に進化することが欠かせない。以下では、今必要な改革についてひとつずつ見ていこう。

3-1. 長時間労働の是正

近年は、長時間労働を抑止する労務管理システムを導入する企業も増えている。会社・現場・在宅と、勤務場所がさまざまになりがちな建設業だからこそ、労務管理の徹底が重要だ。Panasonicの「Chronowis(クロノウィズ)」や、アサクラソフトの「使えるくらうど建設勤怠」などが代表例に当たる。

しかし、これらはあくまで、ゆとりのある工期設定がなされていることが大前提。発注者や元請けの配慮があっての「働き方改革」だ。今求められているのは、「時間外労働の上限規制に引っかからないからOK」という表面上の繕いではなく、本質的な働き方改革だろう。

3-2. 働き手の待遇改善

建設業に関わらず全業界に共通するが、働き手を確保するには、魅力的な企業であることが欠かせない。わかりやすい例は、待遇改善だ。給与や報酬だけでなく、キャリアアップ体制の構築やワークライフバランスの確保も重要なカギとなる。

労働人口が大きく減少するこれからの時代、労働環境の改善なしに、働き手の確保は難しいだろう。

3.3 生産性の向上

人手不足が深刻な建設業では、生産性の向上も求められている。とはいえ、熟練の職人技術で成り立っている部分が多い建設業では、可能な部分とそうでない部分があるだろう。また、導入コストやスキル習得の難しさが課題となることも多い。

国土交通省では、建設現場にICT技術を導入し、建設システム全体の生産性を向上する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」を推進している。調査・測量・設計・施工・管理維持など、あらゆるプロセスにおいての話だ。2024年4月に策定した「i-Construction 2.0」では、2040年度までに建設現場で少なくとも3割省人化する目標を発表した。

例えば、施工における具体的な方法は、「AIを活用し、施工計画を自動で作成する」「一人のオペレーターが複数の建設機械の動作を管理する」など。建設生産プロセス全体をデジタル化し、関係者間で簡単に共有できるようになることにより、間接業務の効率化も図る。

建設業が抱える課題を解消し、前向きな新3K「給与・休暇・希望」を実現するための施策のひとつだ。

4. 建設業の「働き方改革」取り組み事例

ここからは、実際に「働き方改革」に取り組んでいる企業の事例を紹介する。事例は、国土交通省によって発表されている事例集からピックアップした。

※ 建設業における働き方改革推進のための 事例集|国土交通省不動産・建設経済局建設業課

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001612258.pdf

4-1. 建設情報可視化アプリの活用【隂⼭建設株式会社/福島県郡山市】

主に建築の元請け工事を手がける「隂⼭建設株式会社」では、自社で建設情報可視化アプリを開発。建設現場の状況をいつでも、どこでも、関係者が共有できる環境を実現している。自社で開発することで、実務にフィットした内容となった。元請けだけでなく、関連会社や職人も巻き込みながら、デジタル化を推進している。

進捗や予定の確認がしやすくなり、ペーパーレスで一元管理することにより、生産性が向上。自社アプリの活用が独自のブランディングになり、人材の採用にもつながっている。

4-2. ICT建機の活用【株式会社オカシズ/愛知県名古屋市】

主に土木の元請け工事を行う「株式会社オカシズ」では、2019年から舗装工事にICT建機を導入。丁張作業を省略化することで、作業の短縮に成功した。また、ICT施工現場では「施工管理ソフトウェア」を活用した現場測量を行うほか、現場用スマートフォンアプリを活用している。

ICT導入においては、講習会に参加し、技術を習得している。

4-3. 綿密な工程計画の策定【匿名会社/島根県】

主に下請工事(一次)を行う、島根県のとび・土木工事業の会社では、さまざまなリスクを考慮した工程計画を立て、現場管理を行っている。「職員・作業員の疲労感を常日頃から聞き取る」「悪天候や事故などの休工リスクを考慮する」「元請けと事前に打ち合わせを行い、綿密な工程計画を練る」などの工夫により、休日を確保しながら、工程を守るようにしている。

また、元請けと下請けで定期的に交流する機会を設け、日々の悩みをフラットに共有しやすい雰囲気づくりを行っている。現場一丸となることで、意識の向上にもつながっている。

5. まとめ

時間外労働規制の適用から1年が経過し、もちろん変化を感じている人もいるだろう。一方で、「定着している」と声を大にして言える人は、そう多くはないのではないだろうか。しわ寄せに苦しんでいる人も一定数いると想像する。

建設業は今、大きなうねりの中にいる。残業で工期の遅れを取り戻すことが成り立たなくなった今、建設業が抱えていた課題が「2024年問題」として、さらに浮き彫りになっている。深刻な人手不足から、「日本で建物が建たない時代がくる」とも言われており、対策は待ったなしの状況だ。

「持続可能な建設業」になるために、業界の構造や慣行すらも見直す必要が求められている。昔ながらのやり方で事業を守ってきた企業からすると、大きな変革を強いられることは困難かもしれない。しかし、もう、小さな変化ではどうにもならないところにまで来てしまっている実態がある。

「多くの人材から“選ばれる建設業”になるには?」。建設業に関わる全ての人が、この問いに真摯に向き合わなければならない。